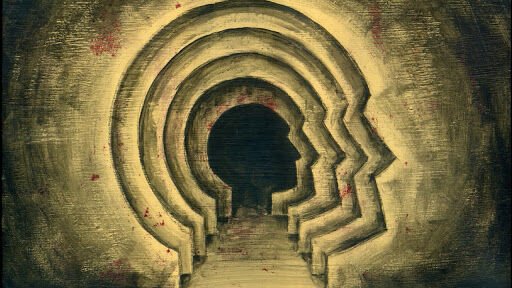

مدركية

العقل وكاشفيته(2)

ووفقاً لما تقدم ذكره، يأتي السؤال التالي: هل أن العقل مجدر آلة يتم بواسطتها الإدراك والتصور، أم أن العقل حاكم يتصدى للبت والقضاء في الأمور؟

أقسام الأحكام الشرعية:

وقبل الإجابة عن ذلك نمهد بمقدمة تنفع في فهم المطالب، نتعرض فيها لتقسيم الأحكام الشرعية فإنها تقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الأحكام الشرعية المحضة:

وهي التي ثبتت بالنص الشرعي، فلولا النص لم يعرفها العقل أبداً، مثل وجوب الصلاة، ووجوب الصيام، وحرمة الغيبة، وحرمة النميمة، فإن الأحكام المذكورة تعبدية محضة لا يتدخل العقل البشري فيها من قريب أو بعيد. نعم يدرك العقل أن ما أوجبه الشارع حسن، وما حرمه قبيح، إلا أن هذا الإدراك متأخر عن الحكم الشرعي.

الثاني: الأحكام العقلية المحضة:

وهي الأحكام التي يدركها العقل بمفرده، سواء كان هناك شرع أم لم يكن، وهي التي يعبر عنها بالمستقلات العقلية، مثل: قبح الظلم، وحسن العدل، وقد سميت بالمستقلات لأن إثباتها يتم بواسطة العقل.

الثالث: الأحكام العقلية المشتركة:

وهي التي يدركها العقل، لكن ليس بمفرده، بل يستعين بحكم الشرع.

ويتضح الجواب عن السؤال المتقدم، وهو تحديد هوية العقل، وأنه مجرد آلة يتم بواسطتها الإدراك والتصور، أم أنه حاكم يتصدى للبت والقضاء في الأمور، من خلال عرض الأقوال في المسألة.

فقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين القائلين بالحسن والقبح العقليـين، فقال جماعة بأن مهمة العقل منحصرة في خصوص إدراك حسن الأشياء وقبحها. وقال آخرون أن مهمة العقل ليست منحصرة في الإدراك فقط، لأنه حاكم أيضاً، فإذا أدرك حسن الشيء ألزم العبد بوجوب العمل به، وإذا أردك قبح الشيء ألزمه بوجوب الاجتناب عنه، وهو في كل ذلك مستقل عن حكم الشرع، وهذا يعني وجود قولين في المقام:

الأول: أن العقل مجرد مدرك للأشياء، فهو يرى حسن الأشياء أو قبحها، كما يرى سائر الأشياء، إلا أنه لا يأمر العبد بشيء ولا ينهاه عن شيء، بل هو مجرد آلة تعكس حقائق الأشياء في الأذهان، فهو نظير المجهر في المختبرات، ينظر من خلاله للأشياء التي لا ترى بالعين أو الحواس الظاهرة، فإذا أدرك العقل حسن الشيء على وجه ملزم، يتوصل منه إلى أن الشرع يحكم بوجوبه، فالحكم هو الشرع. نعم ذلك من خلال إدراك العقل، والسبب أن الله تعالى قد أودع العقل في الإنسان ليعرف المصالح والمفاسد، ويدرك الضار والنافع والصحيح والخطأ. فهو وعاء العلم والتفكير، وليس وعاء الحكم والأمر والنهي.

ويساعد على ذلك ما ذكره اللغويون في حقيقته، حيث ذكروا أنه يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم، وكذلك الوجدان.

وعلى هذا يكون التعبير عنه أنه حاكم، تعبير مسامحي، لأن المقصود من الحكم هو الرؤية والإدراك.

وينقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين أيضاً في حجية العقل:

أحدهما: الالتـزام بالملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح، وبين حكم الشرع، فإذا أردك العقل حسن الشيء الملزم، يحكم الشرع بوجوبه، وبالعكس في القبيح.

ثانيهما: الالتـزام بالكشف الإني، بمعنى أن العقل إذا أدرك حسن الشيء فإنه يتوصل من هذا الإدراك إلى أن الشرع يحكم بذلك أيضاً، لأن الشارع حكيم، والحكيم لا يخالف الموازين العقلية في أحكامه، فلا يأمر بما قبحه العقل، ولا ينهى عما حسنه، فالتطابق بين العقل والشرع أمر تقتضيه الحكمة الإلهية في التكوين والتشريع.

الثاني: ما أختاره بعض الأصوليـين من أن العقل حاكم فعبروا بحكم العقل بالحسن والقبح، وعرّفوا دليل العقل بأنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، ويتمسك لذلك بالوجدان، لأن الإنسان متى أدرك بعقله شيئاً حسناً يبادر إلى فعله من دون أن يتوقف على أمر شرعي، كما أنه إذا أدرك أمراً قبيحاً فإنه يجتنبه بدافعه الذاتي من دون أن ينتظر نهياً من الشارع، وهذا بسبب أن العقل يلزمه أن يعمل بمقتضى الحسن والقبح، ويعضد ذلك الروايات الدالة على أن العقل حجة على العباد، وأنه مدار الدين والثواب والعقاب، فعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع) قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل[1].

وعن يحيى بن عمران، عن أبي عبد الله(ع) قال: كان أمير المؤمنين(ع) يقول: بالعقل استُخرج غور الحكمة، وبالحكمة استُخرج غور العقل، وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح. قال: وكان يقول: التفكر حياة قلب البصير كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص وقلة التربص[2].

وتظهر ثمرة هذا القول في موردين:

أحدهما: في مقام الطاعة، فتحمل الأوامر الشرعية في الموارد التي يستقل العقل فيها بالحكم على الإرشاد، وليس على المولوية.

ثانيهما: في مقام الجزاء، فإن الشارع المقدس يجازي بالمثوبة على كل ما حكم العقل به عند فعله، وبالعقوبة على تركه، لأن الثواب والعقاب يدوران مدار الحجة الشرعية، وهي عامة تشمل ما حكم به الشرع، وما حكم به العقل.

ويمكن القول برجوع الثاني للقول الأول، فكما أن الحكم في القول الأول للشرع، كذلك هو في القول الثاني، لأن الحكم النهائي سوف يكون للشرع فيه أيضاً، لأنه قد اتخذ العقل حجة وجعله معياراً لأحكامه التي يستقل بالحكم فيها، وهو بهذا يتفق مع القول الأول في أن الحكم شرعي، وليس عقلياً.

نعم يختلفان في كيفية التوصل إليه، فقد يكون من خلال مقدمة عقلية وهي الملازمة، أو المطابقة، أو من خلال مقدمة شرعية جعلت العقل في محاذاة الشرع من حيث الحجية والاعتبار، ونزّلت ما يحكم به العقل منزلة حكم الشرع، وهو نظير تنـزيل قوله(ص) منزلة قول الله تعالى، وتنـزيل قول المعصوم(ع) منـزلة قول النبي(ص)، وهكذا.

ومقتضى ما ذكرناه أن الثمرتين المذكورتين للقول الثاني ثابتة في شأن القول الأول أيضاً.

وطبقاً لما تقدم، سوف يكون النـزاع الموجود بين المدرستين الأصولية والإخبارية نزاعاً لفظياً، لأنه راجع إلى اجتهاد الفقيه، وأنه ينـزّل حكم العقل منـزلة حكم الشرع أو لا.

أدلة النافين والمثبتين:

لم أقف في ما فحصت عاجلاً على ما يصلح دليلاً للنافين لحاكمية العقل إلا ما جاء في كلام الآمدي[3]، وهو لا يصلح للدليلية، وعمدته التمسك بقوله تعالى:- (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ، فإنه سبحانه وتعالى قد نفى تعذيب الخلق إلا بعد أن يبعث إليه الرسول، وهذا يتنافى مع كون الحسن والقبح عقليـين، لأن لازم عقليتهما أن يثبت للأفعال حسن وقبح قبل البعثة، فيكون ثواب وعقاب.

وضعف هذا الوجه بيّن، لأن هناك فرقاً بين العقاب والحسن والقبح، فالأول من فعله سبحانه وتعالى، ومن آثار نقمته، وقد يرفعه سبحانه عن عباده رحمة بهم، فلا ملازمة بين القبح العقلي والعقاب الشرعي.

وأما المثبتون، فقد تمسكوا لمدعاهم، بالتالي:

الأول: الوجدان الانساني، فإنه يشهد بحسن جملة من الأفعال مثل حسن الأمانة، والعدل والصدق، وإغاثة الملهوف، والاحسان للضعفاء، وقبح جملة من الأعمال مثل الظلم، والكذب، والجهل، والإساءة.

ومن الواضح أن البناء على حسن وقبح ما ذكر ليس مختصاً بفئة معينة من الناس، أو بأتباع ديانة معينة، بل هو تباني عقلائي يتوافق عليه جميع شرائح المجتمع وفئاته على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والفكرية، وغير ذلك. حتى الأطفال ومن لا دين له من الناس يتوافقون على ثبوت الحسن للصدق مثلاً، والقبح للخيانة.

ومن المعلوم أن منشأ التباني المذكور عندهم يعود لكونهم عقلاء بما هم عقلاء من البشر، ولا ربط لذلك بالشرع من قريب أو بعيد، لأنه لو كان ناشئاً منه لكان مختصاً بالمتدينين بالشرع فقط دون غيرهم من البشر، وقد عرفت منع ذلك.

الثاني: النصوص التي دلت على أنه مورد الثواب والعقاب، وأنه به يعرف الدين، فعن أبي جعفر(ع) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب[4].

وعن أبي عبد الله(ع) أنه قال: من كان عاقلاً كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة[5].

وعن أبي جعفر(ع) قال: إنما يدّاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا[6].

موقف علماء الطائفة من دور العقل في التشريع:

يقسم علماء الإمامية الأمور إلى قسمين:

الأول: ما يستقل العقل في إدراكه فيمكنه أن يحصل فيه على المعرفة دون حاجة إلى إخبار، وهو نوعان:

أحدهما: الأمور النظرية:

مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين، واستحالة وجود ممكن دون وجود واجب الوجود، ومثل الحقائق العلمية التي قامت على أدلة قطعية تثبت صحتها، مثل كروية الأرض، وأنها تدور حول الشمس.

ثانيهما: الأمور العملية:

مثل قضية قبح الظلم، وقبح الكذب، وحسن العدل، وحسن الصدق، وتأدية الأمانة، فإن جميع هذه الأمور يستقل العقل فيها، لأن كل أحد يدرك حسن العدل، وقبح الظلم، وهكذا.

وقد حكم علمائنا بحجية هذا الأمر بنوعيه من حكم العقل، وهو المقصود بالعقل في النصوص الواردة، كما في رواية هشام عن الإمام الكاظم(ع): يا هشام إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء، والأئمة(ع)، وأما الباطنة فالعقول[7].

ونتيجة لما قرره علماء الطائفة من البناء على حجية العقل في هذين الموردين، اعتبروه أساساً في جهتين مهمتين:

إحداهما: فهم النصوص الشرعية:

فإنهم يعتبرون مدركات العقل قطعية، وقرائن تحدد المراد من الآيات القرآنية المباركة، والنصوص الروائية الشريفة، ويرفضون كل نص يتنافى مع دليل عقلي قطعي، ومتى وجد نص يتنافى مع حكم العقل، فإنه يسقط عن الاعتبار والحجية، ويقف على ما ذكرناه كل من يتابع كلمات الفقهاء وأعلام الطائفة في ما حرروه من بحوثهم(ره)، وأذكر مثالين لذلك:

1-روايات أن شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً لا ينقص أبداً. فقد حكم عليها الشيخ الصدوق(ره)، وغيره بالشذوذ، ورفضوها لمنافاتها للحقيقة العلمية، فإن الإنسان يشاهد شهر رمضان يكون تاماً في سنة، وناقصاً في سنة أخرى.

2-كروية الأرض.

الثاني: ما لا يستقل العقل في إدراكه، فإن هناك أموراً لا يمكن للعقل البشري إدراكها ولو عمل ما عمل من أعمال، كترتيب مقدمات عقلية أو غير ذلك، فإنه لا يصل إلى إدراكها، ومثال ذلك: معرفة التأريخ، وما جرى في الأزمنة الماضية، وكذا معرفة المستقبل، وما سوف يقع في الزمان القادم، فإن الإنسان حتى لو خلا بنفسه وعصر عقله واستحضر كل ما لديه من معلومات، لن يتمكن بواسطة العقل معرفة قاتل الإمام الحسين(ع)، وكذا لا يمكن للعقل أن يعرف الوسيلة التي سوف يستخدمها الإمام الحجة(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، في القتال، ومثل ذلك الأمور الغيبية مثل أحوال الملائكة، والجن، وما سوف يجري على الإنسان بعد الموت وغير ذلك.

والحاصل، إن العقل في هذا القسم لا يمكنه معرفة الحقائق إلا بواسطة الأخبار.

ومن الأمور التي لا يستقل العقل في إدراكها المصالح والمفاسد والتي تقوم أغلب التشريعات عليها، فالعقل مثلاً لا يدرك سبب فرض صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربع، والمغرب ثلاث، وما هو السر في أن يكون الصوم في خصوص شهر رمضان دون بقية أشهر السنة، وهكذا.

والمعروف بين أعلام الطائفة(رض) أن جعل الأحكام من الله سبحانه وتعالى يكون تابعاً للمصالح والمفاسد، لأنه سبحانه حكيم، ولا يشرع إلا لحكمة.

وقد عرفت عدم قدرة العقل على معرفة المصالح والمفاسد، مثلاً جعل الله تعالى الصلاة واجبة، فما هي المصلحة من جعلها؟ فإنه يحتمل أن تكون المصلحة في نفس الصلاة، لقوله تعالى:- (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، ويحتمل أن تكون المصلحة في امتثال العبد للأمر الصادر إليه من قبل الله تعالى ليجسد روح العبودية والخضوع لله تعالى.

وعندها يأتي السؤال التالي: هل يمكن للعقل أن يحدد مكان المصلحة، وأنه في نفس الصلاة، أو أنه في روح العبودية؟

وجواب ذلك من خلال الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين(ع)، حيث يقول(ع): إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقائيس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك.

ولا يعني كلامه(ع) إلغاء مطلق العقل، وإنما خصوص القسم الثاني منه، وهو الذي لا يمكن للعقل معرفته، فيعمل فيه على القياس والمصالح المرسلة، والذوقيات.

ويتضح مما تقدم، أن المصالح والمفاسد في كثير من الأحكام من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله تعالى، فالأحكام التعبدية يلتزم بها دون مناقشة وليس هذا من التعطيل لدور العقل، لما عرفت من أنه لا مسرح له في هذه الأمور.

[1] الكافي ج 1 كتاب العقل والجهل ح 22 ص 25.

[2] المصدر السابق ح 34 ص 28.

[3] الإحكام ج 1 ص 73-76.

[4] الكافي ج 1 ح 1 ص 10.

[5] المصدر السابق ح 6 ص 11.

[6] المصدر السابق ح 7 ص 11.

[7] الكافي ج 1 ح 12 ص 33.